Exercise 1.1Z: Simple Path Loss Model

Funkübertragung bei Sichtverbindung lässt sich durch das so genannte Pfadverlustmodell beschreiben, das durch folgende Gleichungen gegeben ist:

- VP(d)=V0+γ⋅10dB⋅lg(d/d0),

- V0=γ⋅10dB⋅lg4⋅π⋅d0λ.

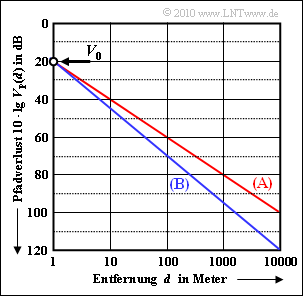

Die Grafik zeigt den Pfadverlust VP(d) in dB. Auch die Abszisse d ist logarithmisch dargestellt.

In obiger Gleichung sind verwendet:

- die Distanz d von Sender und Empfänger,

- die Bezugsentfernung d0=1 m,

- der Pfadverlustexponent γ,

- die Wellenlänge λ der elektromagnetischen Welle.

Gezeigt sind zwei Szenarien (A) und (B) mit gleichem Pfadverlust bei der Distanz d0=1 m:

- V0=VP(d=d0)=20dB.

Eines dieser beiden Szenarien beschreibt die so genannte Freiraumdämpfung, charakterisiert durch den Pfadverlustexponenten γ=2. Die Gleichung für die Freiraumdämpfung gilt allerdings nur im Fernfeld, also wenn der Abstand d zwischen Sender und Empfänger größer ist als die „Fraunhofer–Distanz”

- dF=2D2/λ.

Hierbei ist D die größte physikalische Abmessung der Sendeantenne. Bei einer λ/2–Antenne erhält man hierfür das einfache Ergebnis:

- dF=2⋅(λ/2)2λ=λ/2.

Hinweise:

- Die Aufgabe gehört zum Kapitel Distanzabhängige Dämpfung und Abschattung.

- Die Lichtgeschwindigkeit beträgt c=3⋅108 m/s.

Fragebogen

Musterlösung

- VP(d)=V0+γ⋅10dB⋅lg(d/d0).

- Beim Szenario (A) beträgt der Abfall pro Dekade (zum Beispiel zwischen d0=1 m und d=10 m) genau 20 dB und beim Szenario (B) 25 dB.

- Daraus folgt:

- γA=2_,γB=2.5_.

(2) Richtig ist Lösungsvorschlag 1, da die Freiraumdämpfung durch den Pfadverlustexponenten γ=2 gekennzeichnet ist.

(3) Der Pfadverlust bei d0=1 m ist in beiden Fällen V0=20 dB. Beim Szenario (A) gilt weiter:

- 10⋅lg[4⋅π⋅d0λA]2=20dB⇒4⋅π⋅d0λA=10⇒λA=4π⋅0.1m=1.257m.

- Die Frequenz fA hängt mit der Wellenlänge λA über die Lichtgeschwindigkeit c zusammen:

- fA=cλA=3⋅108m/s1.257m=2.39⋅108Hz≈240MHz_.

- Dagegen gilt für das Szenario (B):

- 10⋅lg[4⋅π⋅d0λB]2.5=20dB⇒25⋅lg[4⋅π⋅d0λB]=20dB

- ⇒4⋅π⋅d0λB=100.8≈6.31⇒λB=106.31⋅λA⇒fB=6.3110⋅fA=0.631⋅240MHz≈151.4MHz_.

(4) Richtig ist der erste Lösungsvorschlag:

- Beim Freiraum–Szenario (A) beträgt die Fraunhofer–Distanz dF=λA/2≈63 cm. Es gilt also stets d>dF.

- Auch beim Szenario (B) ist wegen λB≈2 m bzw. dF≈1 m der gesamte dargestellte Verlauf richtig.